控制你所能控制的才能最大限度降低风险

周日,我们第一次去逛了商场,在商场吃了午饭,这在去年不值一提,这就是我们所习惯的周末。但是在2020年,却特别值得讲一讲,因为这是2020年1月20日以来的第一次,也就是说两个月以来,我们第一次重新回到商场。我来说说心路历程。

周日早晨阳光明媚,我提议今天中午去商场,家人欣然答应,换好衣服,戴上口罩就出发了。商场地库的入口有人检查体温,我是大约11点左右到的商场。平日里这个时候B1地库基本都已经满了,可能要去B2。但是昨天B1里80%以上车位空着,我们有史以来第一次从容的把车子停到了电梯口。

来到商场1楼,发现几乎所有店铺都开着门,但是人很少,可以这样说,服务员的人数要超过顾客的人数。我们决定先吃点饭,如果是平时,每个餐馆都有一定的上客量,但是今天不同,每个餐厅要么没有人吃饭,要么只有一两桌。我们从1楼看到2楼,从2楼看到3楼。以往熟悉的每家餐厅,包含意大利餐厅,蓝蛙、泰兴、莆田、中八楼甚至大食代都开店营业,但是顾客极少。以往的周末,没有这么多选择,看到哪里有空位,就直奔这家餐厅,因为一犹豫就要排位。但是昨天有太多选择,反而不知道要吃什么。

最终决定去吃了「西贡妈妈」的越南米粉,因为足够简单,而且天然分餐。我们坐在大堂的餐饮区靠护栏一侧,这里视野非常好,可以看到天井下的广场。广场上没有往日的人群,只有少数几个孩子在玩耍。

我们是这天在这家餐厅堂食的第一桌顾客。我要了一碗火车头米粉,家人也要了其他的米粉。我本来有点担心食品的口味,因为听说有些餐厅的食品品质在最近有所下降。结果米粉端上来之后,这种担心是多余的,还是熟悉的味道。我从来没有觉得一碗米粉的味道有这么好,三下五除二就吃完了米粉。这时候有其他顾客偶尔路过,看到我们在吃饭,也停下来看菜单。最终又有两三桌坐上了人,当然,大家自觉地保持了最大的距离。我感叹,吃饭这件事,也是需要看「示范」作用的。

吃完饭之后转到拐角,发现另外一家卖饺子的店上座率更高一些,吃饭的人脸上洋溢着幸福的笑容,仿佛这不是一碗饺子,而是一锅蜜汁。

每个直梯的电梯厅门口都有自动感应的手部消毒液容器。我试了一下,是泡沫型的。出于好奇,我在每个电梯厅的手消容器那里都做了消毒,泡沫滴在手上,凉凉的,很清爽安心的感觉。

目之所及,几乎每家门店都亮着灯开着门。能确认关门的是电影院和儿童娱乐的场所。我们去逛了婴儿用品店、无印良品、面包店、Pageone书店。因为人少的缘故,逛起来都很轻松惬意,服务员既热情,又保持着安全的距离。防疫所强调的「保持社交距离」在这里不成问题,第一因为人的确少,你想靠近谁都没有机会;第二因为每个人都带着口罩。

最近两个月,我在网上买了不少书。但我依然无法忘记线下书店的体验,于是一到商场就声明:「我要去逛一下书店」。PageOne在门口设置了二次检查岗,监测体温,也提供手消。可能是中午时分,书店里能看到一些顾客,三两散开在看书。我兴奋的东看西看,在一个书架处,我看到一本感兴趣的书,正好一个店员模样的人也在这个书架前面停留,于是我从她背后绕过去。这时候我发现她很有意的闪开我,站在了两米开外。当时我只是觉得她过于客气了,今天写文章时回想起这个场景,感觉她更有可能是「出于谨慎保持距离」的原因。

我找到了建筑和室内装修的书架,这是我最近一段时间关心的重点 —— 因为要为将来的装修提前做好准备。家人在书店外等待,我得抓紧时间。于是快速翻看了我感兴趣的书籍,最终找到了五本书,一起买下。总共400多块钱,在付款的时候,我内心有一种久违的快意。于是在知识星球发了一条消息说:「感觉我要开始报复性消费了」。

还在商场的时候,我在朋友圈发了商场门店开门的消息,朋友们的反馈主要包含三类:第一类:「共同感叹线下生活之乐趣。」第二类:「商场居然开门了?」第三类:「我们还不敢出门。。。」

回到家,我在朋友圈发了一个消息:「有哪些人在过去两个月没有出过小区?取快递不算。」结果大大出乎我的意料,居然有十几位朋友举手,其中一个居然是圈内的旅行达人,一直以旅行为个人的自由职业。还有朋友反馈:全家有几口人连家门都没有出 —— 我疑惑,那么快递怎么取?

下午四五点,已经没有午后那么热了,我又给Brompton折叠车打好气,准备出去走走。一个冬天没有骑车,两个轮胎都是瘪的。幸好自带的便携打气筒给力,不到30下就能充好一个轮胎。我带上头盔,耳朵上挂着口罩就出了门。出了大门,我把口罩拉下来,露出口鼻,大口呼吸室外的新鲜空气。这样做并非胆大妄为,而是遵守国家卫健委在上周发布的通告。国家卫健委通告有关正确使用口罩的办法。其中第一条就指出:「居家、户外、无人员聚集、通风良好的情况下,建议不戴口罩。」

我在户外骑车,一下子同时命中几条:户外、无人员聚集、通风良好。其实只要符合上述任意一条要求,都属于「建议不戴口罩」的场景。但是我在骑车过程中发现,95%以上在户外行走、骑车的人还是戴了口罩,并且看到我,四目相对的时候,都有一种难以言传的奇怪眼神。他们看我,我也看他们,希望彼此都收到了想要表达的信号。

我路过一处街区公园,突然发现这里有一些人在活动,进去一看,原来是一处滑板的场所,以前经常路过,但却从来没有发现过。场地做了专门的坡道、起伏设计,而地面也被涂鸦覆盖。一些青少年在此练习滑板和花样骑车。虽然大家都带着口罩,但我还是感受到久违的青春气息,扑面而来,就在通透的夕阳下。

我继续骑行,路过的街道虽有人员和车辆,但相对于我所习惯的周末都显得格外冷清。路边的咖啡厅开着门,有人坐在门口露天的区域喝咖啡,敲电脑。我计划最近也去这家咖啡厅坐坐,哪怕什么也不做,就去那里坐坐,吹吹风也好。

这次骑行,没有追求速度和运动效果,就是简单的骑骑车,看看那些曾经非常熟悉,最近非常陌生的场景,看看那些社区、街道、写字楼、商场、咖啡馆、烤肉店…看看我们曾经习以为常,但却如今无比怀念与期待的场景。

在回家的路上,我做了一下小小的统计,骑车所看见的场景,100%属于「户外、无人员聚集、通风良好」,但是所见的上百人中,摘下口罩的大约5个,一个在跑步,两个在抽烟,还有两个在咖啡厅的户外区域喝咖啡、闲谈。

我感叹:据正式渠道公布的数字,很多省市在过去两周内没有本地新增(比如北京),所有的入境人员都被严格的检查防疫。而境外情况尚看不到拐点的日期。我们所处的城市,无论是户外还是商场,顾客极少,而且各种防范措施到位。按道理讲,此时此刻,就这片土地而言,应该是一个极为安全的窗口期。但为何出门的人很少?为何出门的人也对国家卫健委的关于戴口罩的提示都选择性的忽略呢?有不止一个朋友回复说:他们感觉还不安全,又听说附近出了什么状况,距离自己小区不远等等。这种不安的感觉,我在路上匆匆走过的行人眼中也能读到。

最近几天看到新闻,经济发达的江苏、浙江等地的政府领导,纷纷带头在一些合适的场所摘下口罩,号召民众也能走出家门,逐步恢复正常的生活。但根据杭州当地媒体的后续采访,还是有大量当地民众已经习惯带口罩,习惯宅在家里。

回到家,我对家人讲:可能此次事件过后,很多人都需要格外关心一下自己的心理健康。尤其是那些长期把自己禁足在家,那些时时处处觉得不安的人。这无疑是一种心理创伤。

其实我在家工作那段时间,对于回到公司上班也是抵触的,觉得不安全。但是当几周前我重新走进办公室,发现防控措施很到位,所有人都在秩序井然的低头做自己的事情之后,对比在家工作的感觉,我还是喜欢在办公室与大家共同工作的感觉。这种仪式感和人与人之间的亲近感,是任何远程工作的工具所不能替代的。

这个周日,我第一次走进商场,第一次骑自行车,也让我感受到久违的线下生活 —— 一种我曾经很熟悉,但是最近两个月很陌生的生活。地球现在是一个有机体,国与国之间的连接比以往任何时候都要密切,任何一个地方生病了,其他地方都很难独善其身。当外部环境还扑朔迷离时,大家曾经期待的「一扫而净」的状态不会短期到来,我们还会不断听到各种消息。但这是否意味着我们要在「一扫而净」到来之前还要继续把自己禁锢在家里呢?假设这种全球范围内的「一扫而净」在2020年之内都不会发生呢?—— 如果我们把疫苗真正完成测试并可以大规模推向人群作为标志。

我们家楼下的马路每年都会发生数起事故,就在几周前还发生了两车相撞事故,其中一辆车翻车,另一辆冲入辅路,相当严重。但是从来没有见过人们因为门口这条马路因为每年都有一定的概率发生事故而不出小区,不过马路。如果我们追求「绝对安全」,这可能意味着我们以后会与所有的社交生活、所有的航空旅行、所有的自驾出行都要说bye bye。

理性的担心能保护我们,但是非理性的恐惧却在扼杀我们的生命活力。如果你还在无缘由的恐惧,不相信任何政府机构,担心各种状况,并且用这种担心禁锢自己,这种伤害正在100%发生,毫无疑问。我能做的,就是遵守规定,做好各种必要保护的前提下,恢复自己的正常生活,并把这种经历和感受告诉你。

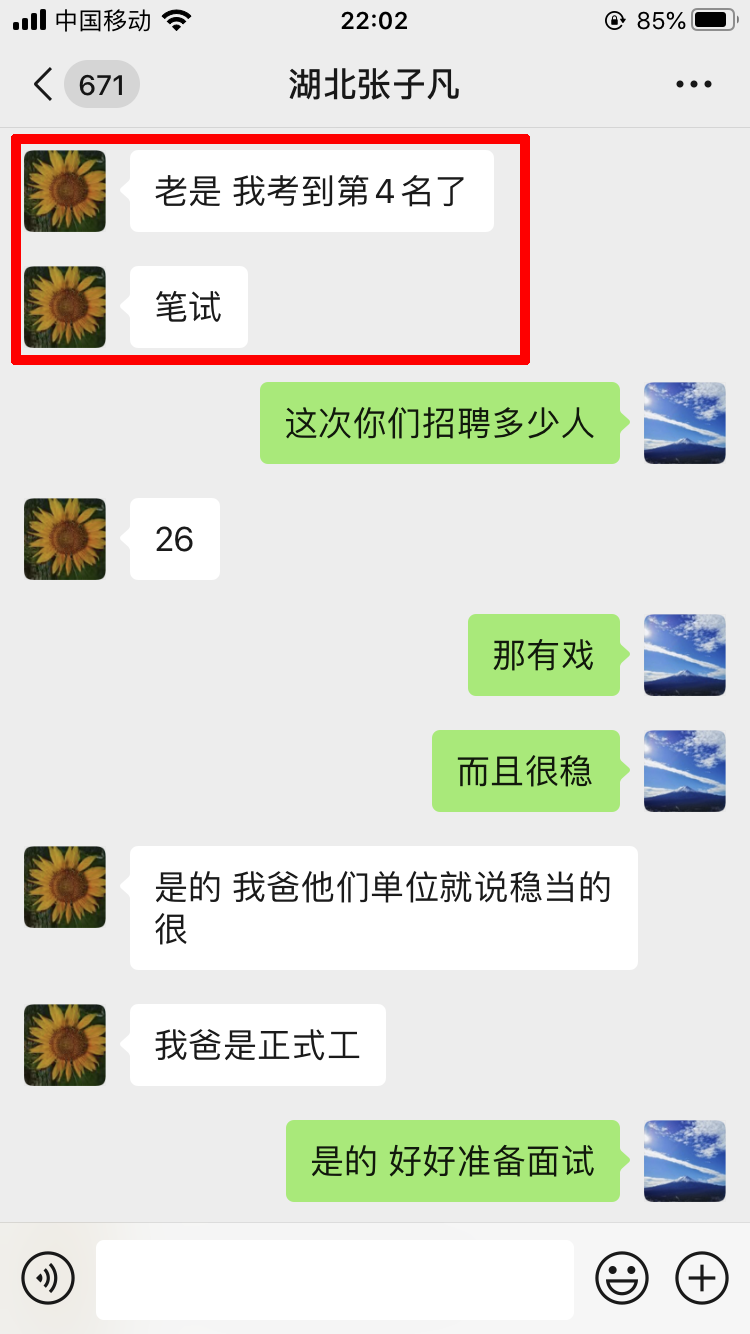

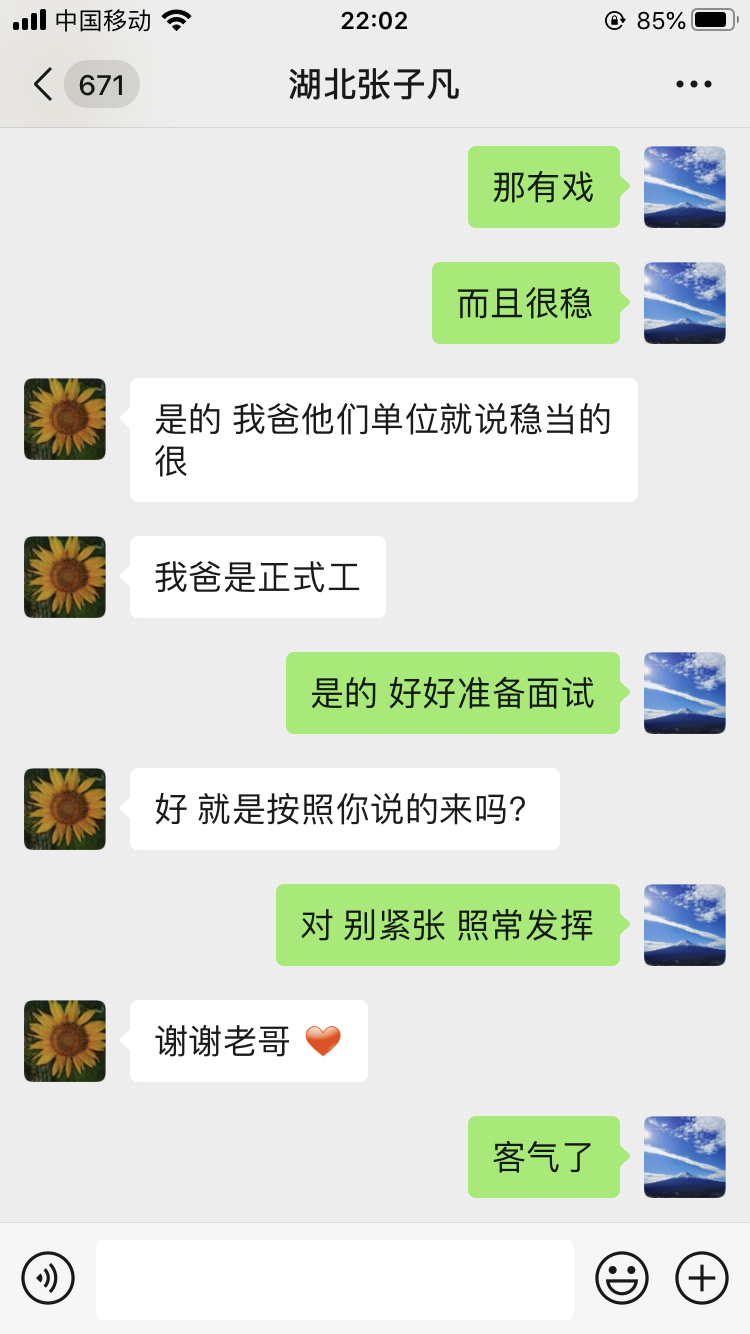

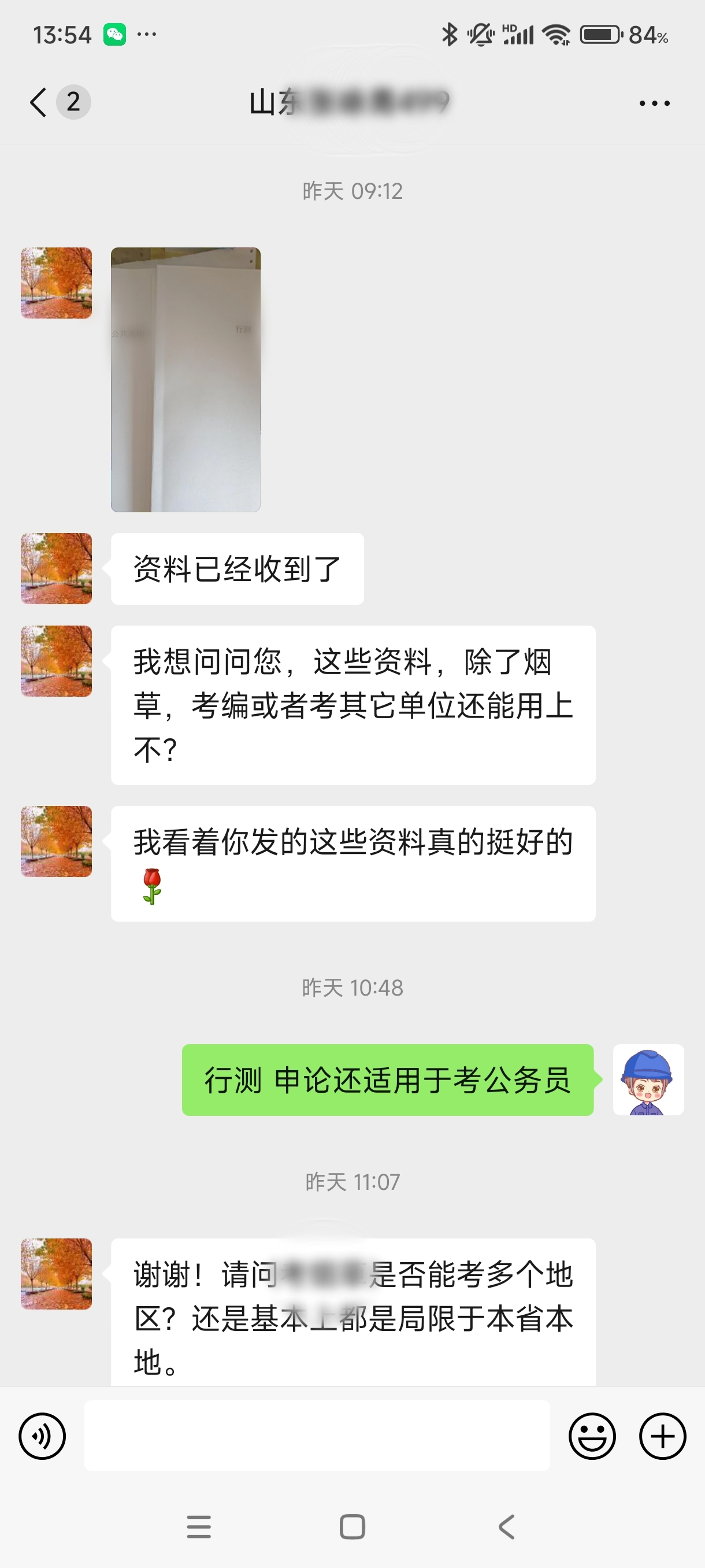

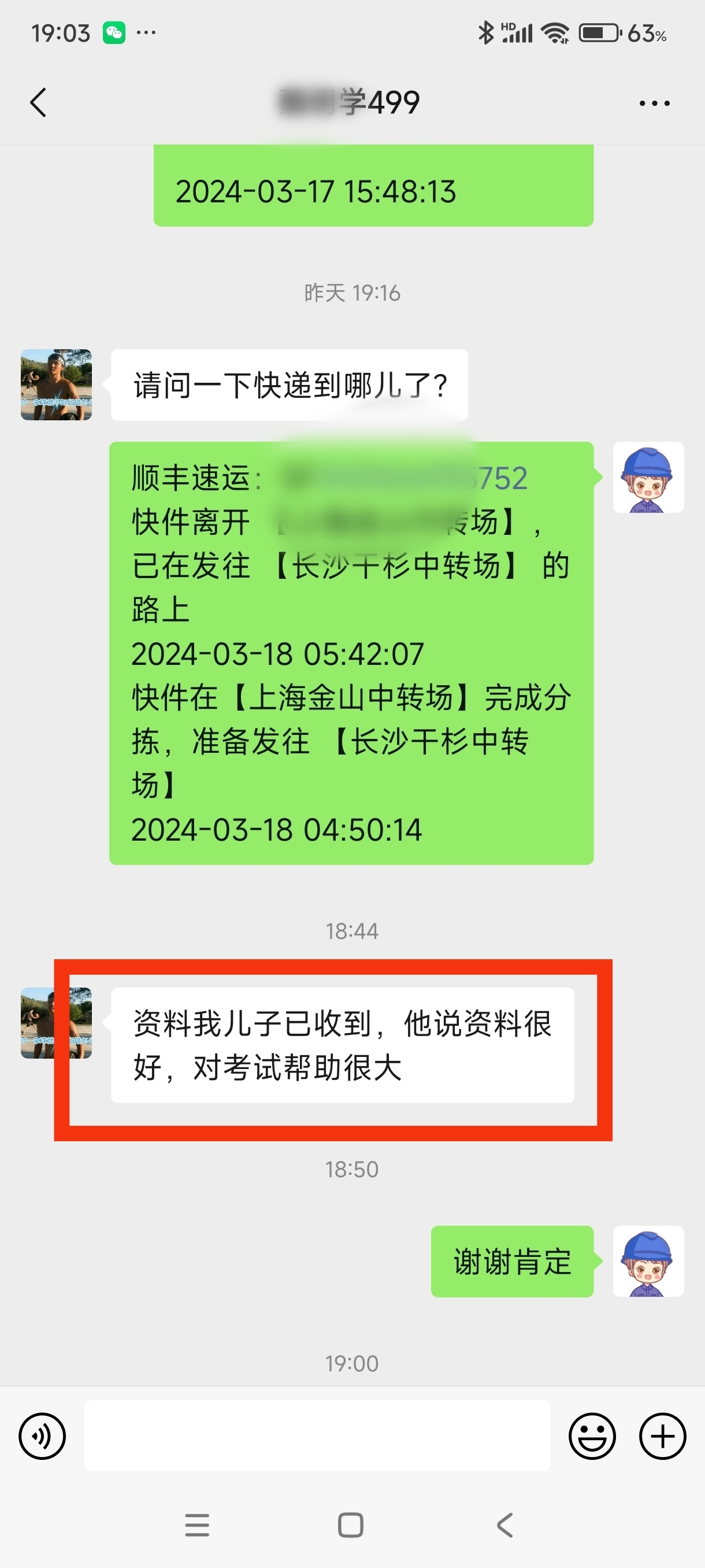

如果认准备考,可联系网站客服获取国网考试资料!助你录取率提升90%!

学员评价

推荐阅读: