如何带新人?创业团队如何带新人

今天,想聊聊带新人。因为我个人觉得,对于“带新人”这个问题,还是有一点点发言权的。

对于实用技能的学习,我的个人起始点是在大学。在大学,我的学习并非是出类拔萃的那种。当然,在我们那个三流大学二流专业,也培养不出太多的专业特别强的好学生。我不喜欢力学,但是力学又是建筑工程专业必须要学习的专业课。

我喜欢英语和写作、还有计算机,所以大学我把很多时间放在了与此相关的内容上边。 我们专业过六级的貌似没几个人,我是其中之一。 然后,在大学自学flash,还在大学生创业协会依靠计算机赚钱。

大学期间,个人并没有学到太多专业技能。更多的,则是通过自学,学到了“如何学习”这个技能。因为实际工作岗位没有手把手的老师教了,“自学能力”就成了最核心的能力。

毕业后前两年, 下工地干活,帮助公司投标奥运场馆。虽然打杂居多,但是却是接触了很多一线的实际技巧。可不要小看这些“脏活累活”,这都是基础,是日后技能进阶的重要“基石”。很多上了四年建筑专业的人,竟然不知道什么是角钢,什么是槽钢,这是很尴尬的事情。

后来到上海工作, 开始真正进行项目管理工作,快速的成为公司现场管理和技术专业的负责人。 到迪拜的一年时间,和日本人一起学习工程管理,和印度人一起做计划,也见识了“科学管理”的精髓。这些都在我日后自己创业路上,起了非要重要的作用。

后来自己创业,我开始带“新人”。

新人,这个概念可以分为几种。牛根生说了一套理念,但是我觉得那个概念对于我们这种小企业来说太大了。我最喜欢带的新人是具有“独立思维”和“刻苦精神”特质的新人。

你可以不懂新专业,但是你必须要能够非常虚心的学习。而且,还要耐得下性子,吃得了“苦”。这个时候的“吃苦”是说要有钻研的“劲头”。 师傅给你示范个几次以后, 你没办法一下子掌握。但是可以自己私下模仿很多遍不断练习,直到掌握相关技能点,把这个技能变成自己的。

等掌握了基本的知识以后,如果就止步于此,那也意味着这样的新人发展就到此为止了。 重复工作不断的做,还是不会有很好的进步。这样的水准,很难去取得突破性进展。这在一个公司里,会限制你的收入和职位。

独立思维,要求一个人在客户联系常规技能后,把自己的主观能动性激发出来,获得现有平台上的突破,把自己的工作上升一个台阶。这种工作,是我一直和公司同事说的“创造性工作”。在我们公司就意味着更好的待遇和更高级的任务给到你,给下一步的进阶打基础。不断的进阶,不断的提高,从而为成为一个公司“不可或缺”的人。

很多时候,在抱怨自己待遇不高的时候,要问一下自己:“我现在如果离职的话,公司会不会舍不得?公司会有多大的影响?” 如果你发现自己走了,公司马上就可以找人来替代你(花钱或者请人,或者老板亲自上),那么说明你的重要性还不够,还是需要继续努力的。

小公司,老板必须要打造模式,我们公司是个小公司,所以我个人在任何一个职位的职能上都练习过,比如销售、设计、运营、文案等。这种模式可以确保你摸索出来的方法可能不是最好的,但是一定是最适合的。 并且,这种模式具有可复制性,也就是有人可以利用你这个模式来“取代”你,否则公司就没法发展了。

比如, 在开始做建筑涂料时,我经常每天只睡5,6个小时,剩下的时间就是在和客户沟通。 然后,就渐渐摸索出了一套针对不同类型客户沟通的话术。接下来,我开始把这套话术,不停地和员工交流。然后渐渐的,她们也在和客户沟通中,开始不断应用这一套话术。 这个过程中,她们结合自己的性格特点和人设进行整体话术的细节修正,最后变成自己的一套内容。

随着公司变大,这一套模式必须要不断的发展。 比如销售岗位,新人变成了老人,老人又要带新人,也许说话的语气肢体语言会变化,但是话术的“核心点”不变。所以,这一套话术体系就十分重要。这也是我以前跟着我一个专门讲授“话术体系”的朋友学习来的。现在,我个人已经渐渐不再直接对接新客户,但是惊奇的发现目前同事的接待成单率甚至比我还要高。这充分说明,她们做了很大的突破,也算是“出师”的显著特点。

我觉得一个公司发展到一个阶段,一定要有自己的“企业文化”。很多人会说这个“企业文化”的词,有点虚。甚至很多人以为有几句标语,就是企业文化,更是谬以千里。每个公司都会有企业文化,不管是好还是坏。

是主动完成工作,还是硬压?是喜欢迟到早退,还是守时?是喜欢主动和客户交流,还是被动等待?这些细节都体现着一个公司“企业文化”的特点。 一个新人进了一个公司后, 她首先要去适应这个新公司。 新公司的企业文化越简单, 她适应的时间越短, 她发挥自己主观能动性的时间就越早,就越可以和公司契合,从而给“创造性工作”的产生带来契机。

好的“企业文化”+ 员工“主观能动性”,是企业创造效益或者保持活力的最主要的组合。 一个代表沃土,一个代表优秀的种子,两者缺一不可!

如果认准备考,可联系网站客服获取国网考试资料!助你录取率提升90%!

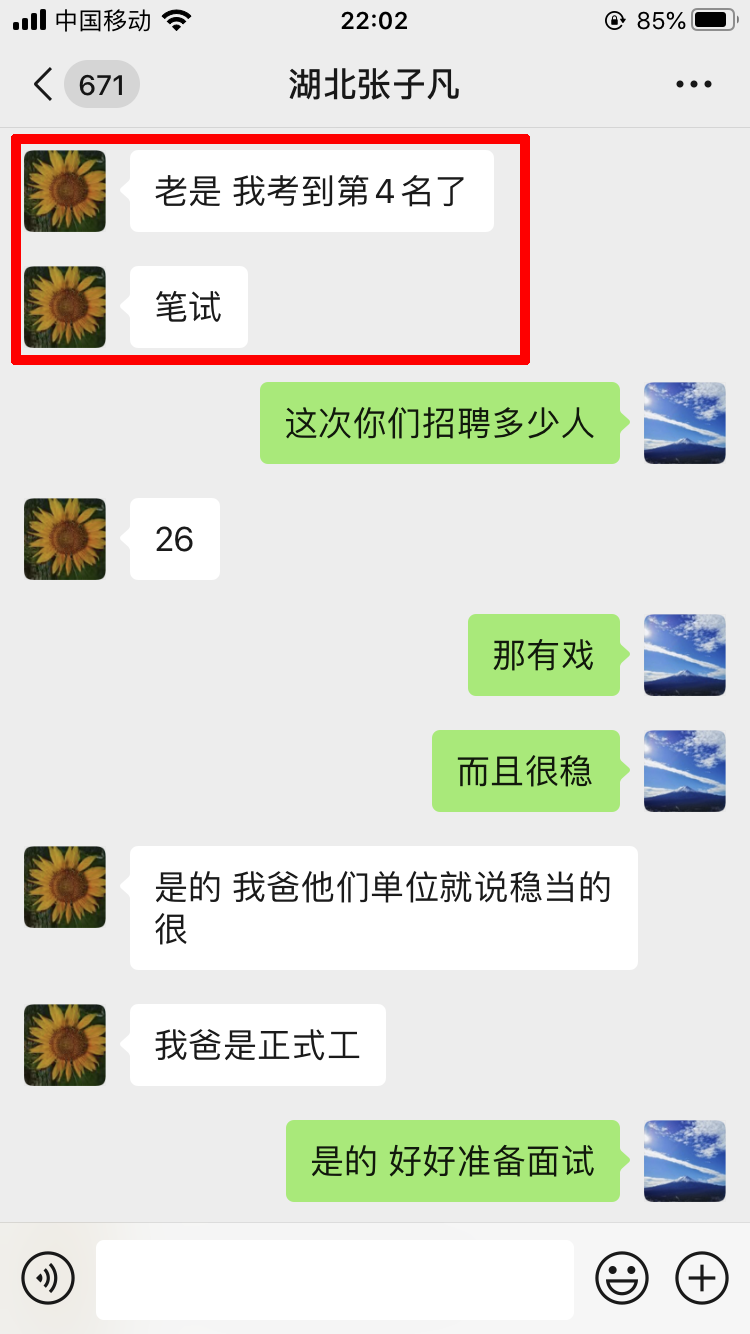

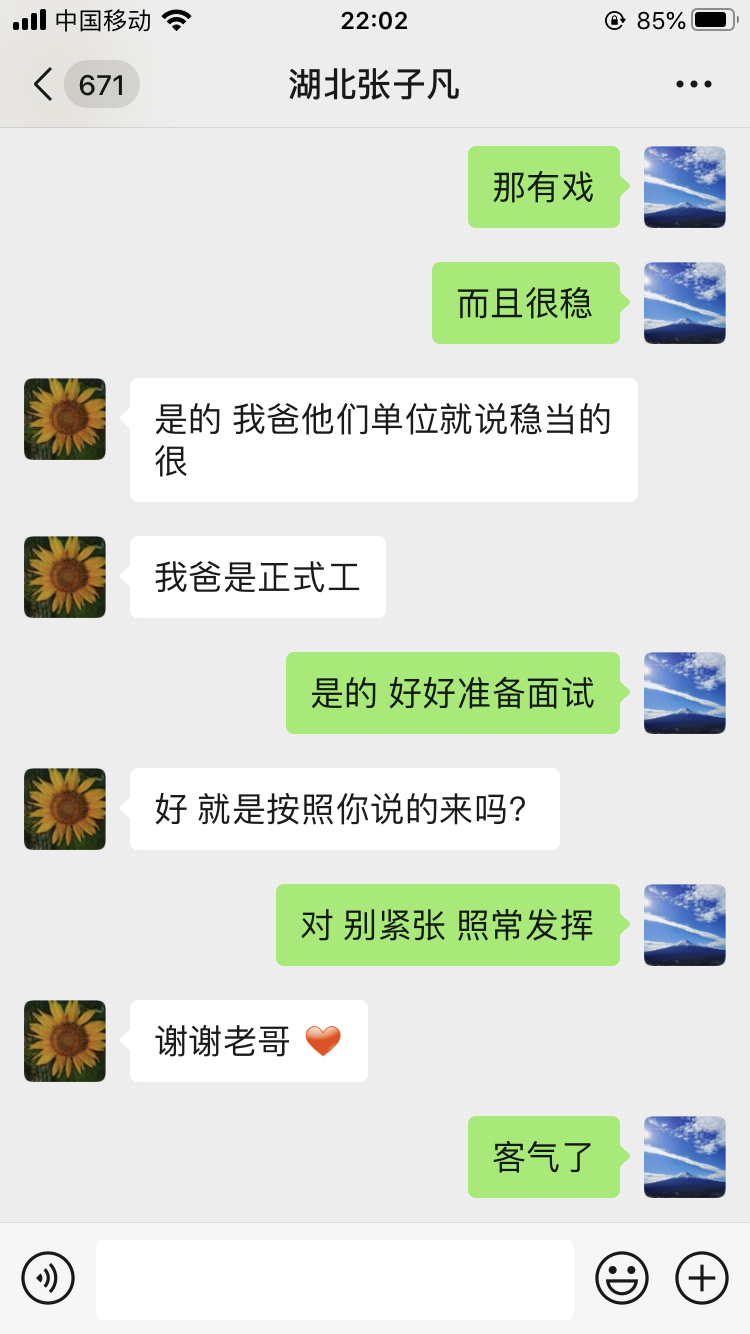

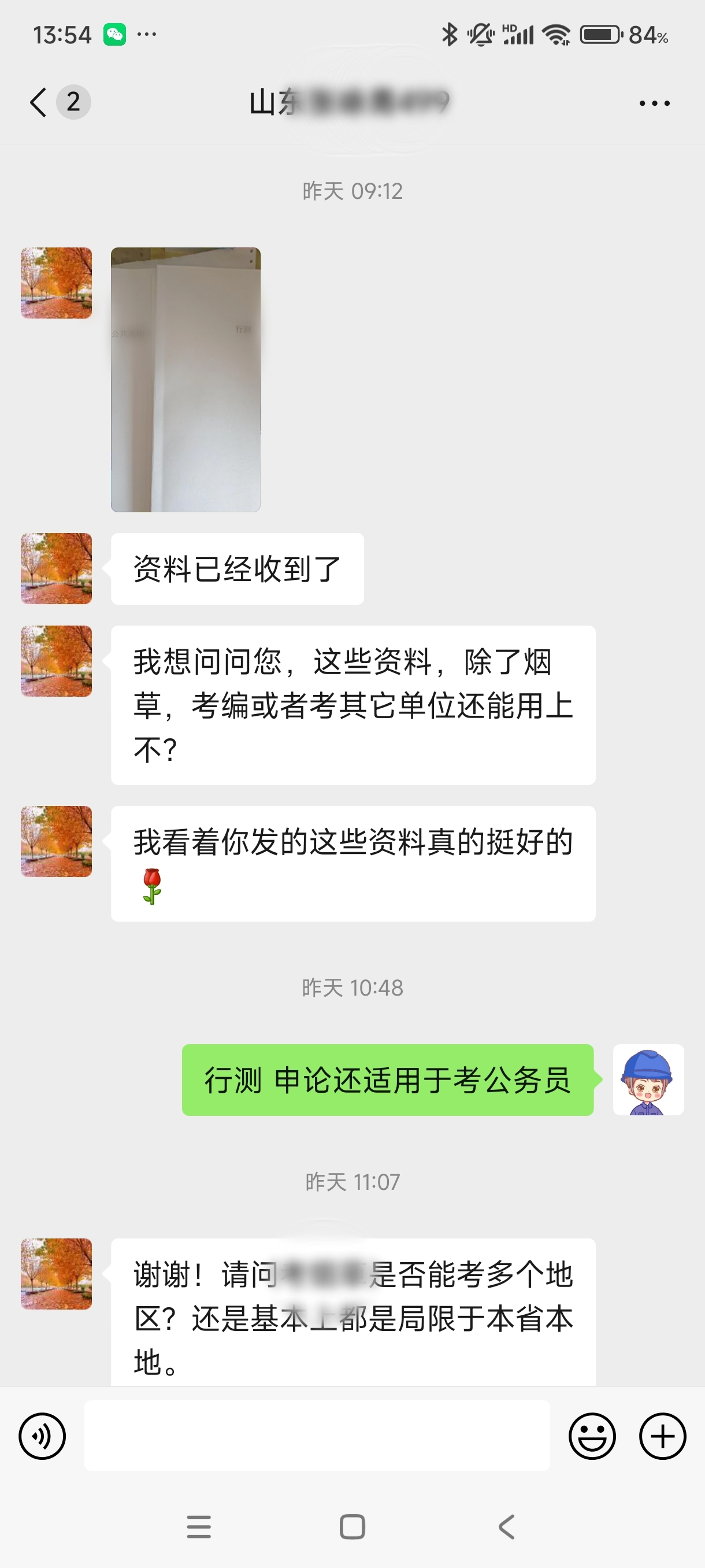

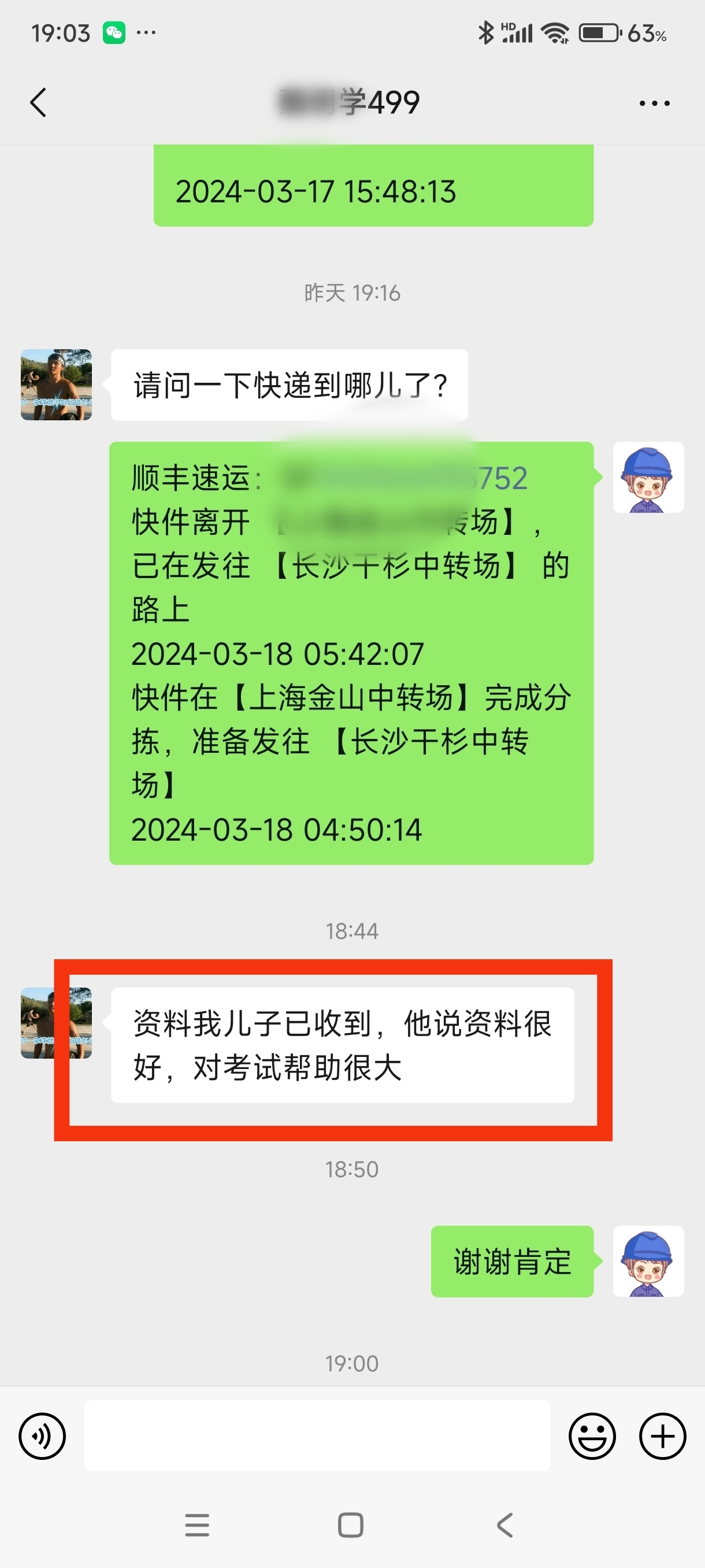

学员评价

推荐阅读: