2023年一些 985 毕业生开始主动选择「延毕」,有人故意挂科获取资格,这一现象会更普遍吗?如何看待这一选择?

这其实是一个非常典型的行政手段干预市场选择,最终导致资源配置扭曲的典型例子。既然国家在政策层面持续不断地向应届生倾斜,那就不能怪大学生想方设法保留应届生身份。

去年,我就专门写了一篇文章,指出这项政策最终一定会走向政策初衷的反面。

近几年,国家为了缓解大学生就业难题,帮助大学生就业,大幅度扩大了体制内单位,包括公务员、事业单位、国有企业等对大学毕业生的招考和招聘规模。

同时,为了降低应届毕业生在公务员和事业单位考试中的难度,拿出相当大比例的岗位限制应届毕业生报考,将非应届毕业生拒之门外。

政策的初衷确实是为了帮助大学生就业,但从政策实施的情况来看,却形成了一种逆向激励。现行政策有两个非常明显的特点:

一是大范围的限制应届毕业生身份,比如近几年的国考中,超过 60% 的岗位明确限制应届毕业生才能报考。各省的省考也是差不多的情况,只不过比例没有国考这么高。

二是明确规定了“择业期”,毕业两年,只要不工作,不签劳动合同、不缴纳社保,就可以保留应届生身份。

以上两点相结合,其实等于变相鼓励大学生不工作,不就业,即所谓的“逆向激励”:已经毕业的,想方设法不找工作,不签劳动合同,不缴纳社保,就待在家里考试。还没毕业的,想方设法延毕,哪怕故意挂科,也在所不惜。

本来,如果在公务员和事业单位考试中不限制身份,对应届生和非应届生一视同仁,反倒没有那么多大学生会去挤这座独木桥。

从现实情况来看,很多学生在临近毕业的时候,由于年轻,其实还有干劲和冲劲,还有激情和梦想,还是想去社会上闯一闯的。

如果不限制应届毕业生,很多学生会在毕业的时候先去找其他的工作,比如找个自己喜欢的、或者专业对口的企业先干几年。

如果干的好、干的开心,发展也不错,他很可能以后就不考公务员或者事业单位了。如果发展的不好,觉得资本家的压榨太厉害,他回头再去考公务员就是了,他也不用担心没有应届毕业生身份就不能考的问题。

这样就形成了一个自由流动、良性循环的就业市场。

现在倒好,很多岗位都限制应届毕业生,导致很多在毕业当年原本不想考公务员的学生,为了抓住应届毕业生的身份,将应届毕业生身份当做了救命稻草,纷纷都去考公务员,害怕过了这个村就没这个店,实际上人为加剧了考公的竞争程度。

而且,这个政策最大的败笔,就是给予 2 年择业期内未落实工作的毕业生以应届生的身份。

本来,毕业季的校园招聘是大学生找工作机会最多、也最容易的时候,错过了校园招聘,等毕业之后再找工作,难度就大多了。

如果没有 2 年择业期这种人为的限制,很多学生在毕业的时候就会抓住毕业季校园招聘的机会去找工作。

现在倒好,我们的政策直接鼓励大家不要找工作,不要交社保,一门心思待在家里复习考公考编。

甚至有很多学生为了保留应届毕业生身份,明明已经工作了,却和公司专门谈判,“不要签劳动合同”“不要给自己缴纳社保”,宁愿放弃自己的权利。

劳动合同是劳动者最大的护身符,将来除了纠纷,要劳动仲裁或打官司,劳动合同就是依据。

此外,社保是最大的福利,将来计算工龄、工资,计算退休金,生病住院的医保报销等等,都与你缴纳社保的年限和金额息息相关。

就业市场,本质上也是一个市场,只有信息和资源的充分流动,才能最大限度的提升市场效率,增加市场参与者的收益。人为增加一些不合理的限制条件,打破了市场要素的正常流动,干扰了市场的正常运转,必然导致信息失真和资源流动扭曲,最终损害的是所有市场参与者的利益。

自从这项政策推出以来,从刚开始大学生毕业不找工作,到现在宁愿挂科也要延毕,就是例证。

从另一角度来讲,这项政策也是部门短期利益的体现,更是撇清部门自身责任:

只考虑应届毕业生就业,但不管非应届毕业生的就业情况,心里的小九九就是:只要应届毕业生找到工作了,哪怕后续又失业了,那与学校没关系,与教育部门也没关系,与政府没关系,那是你劳动者自己的事情。

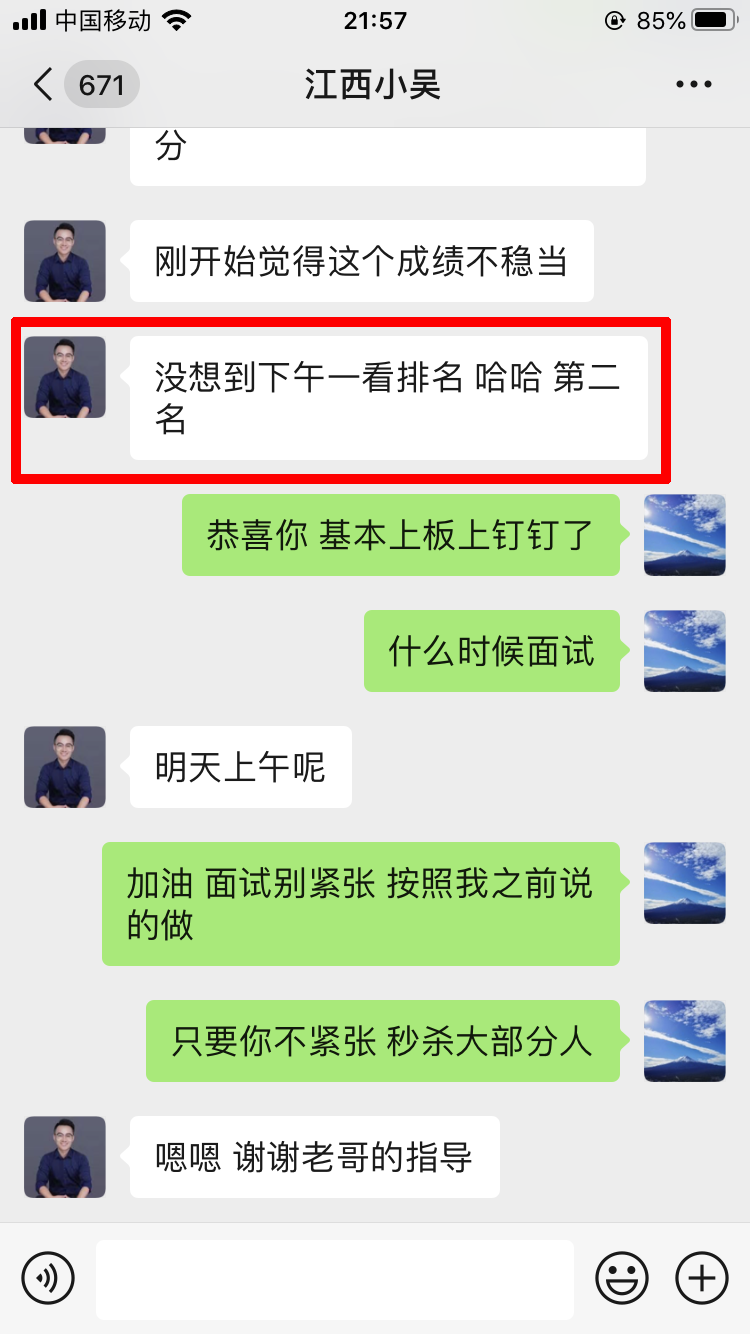

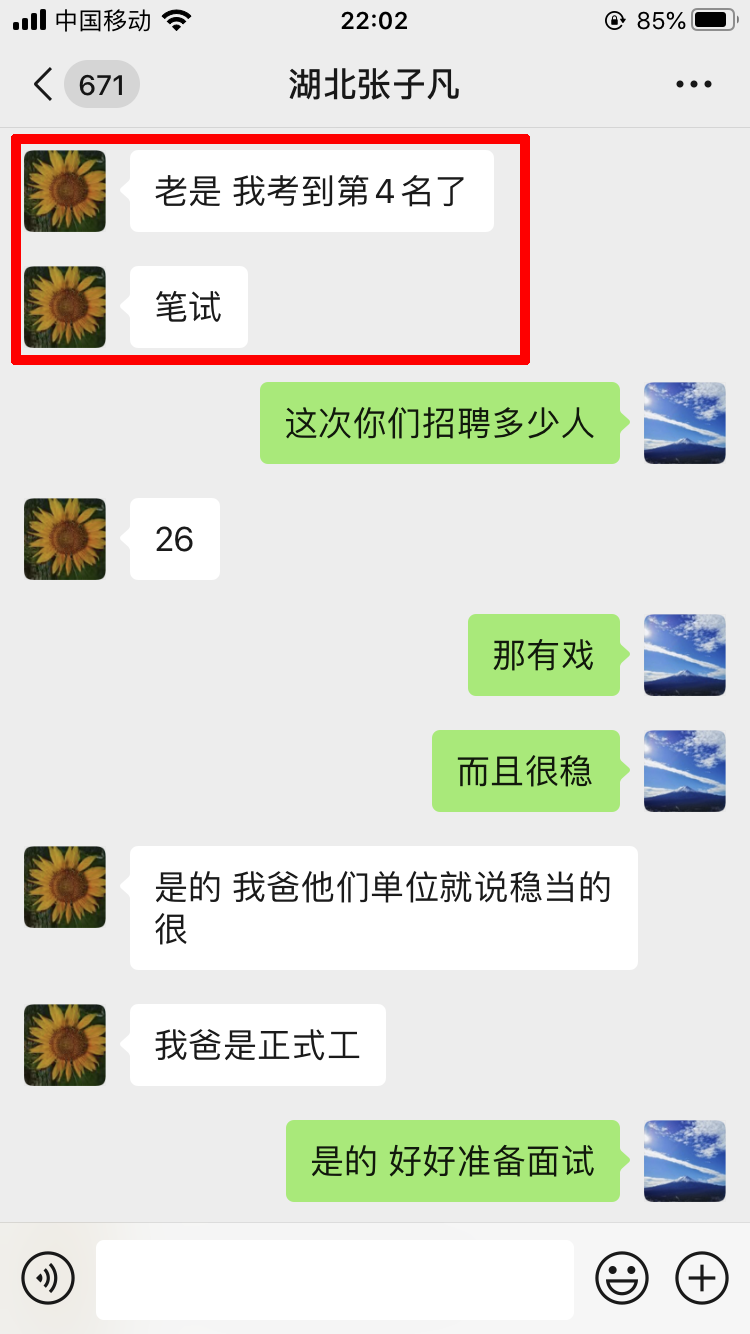

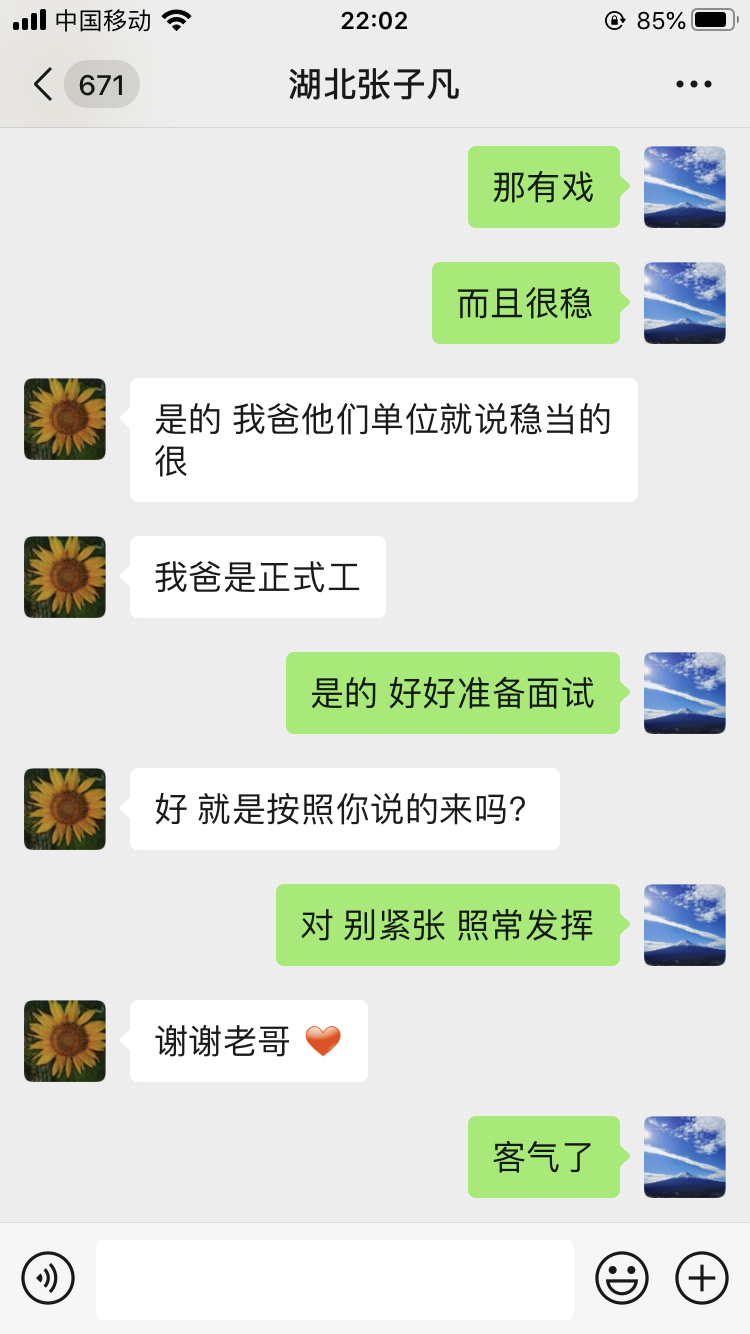

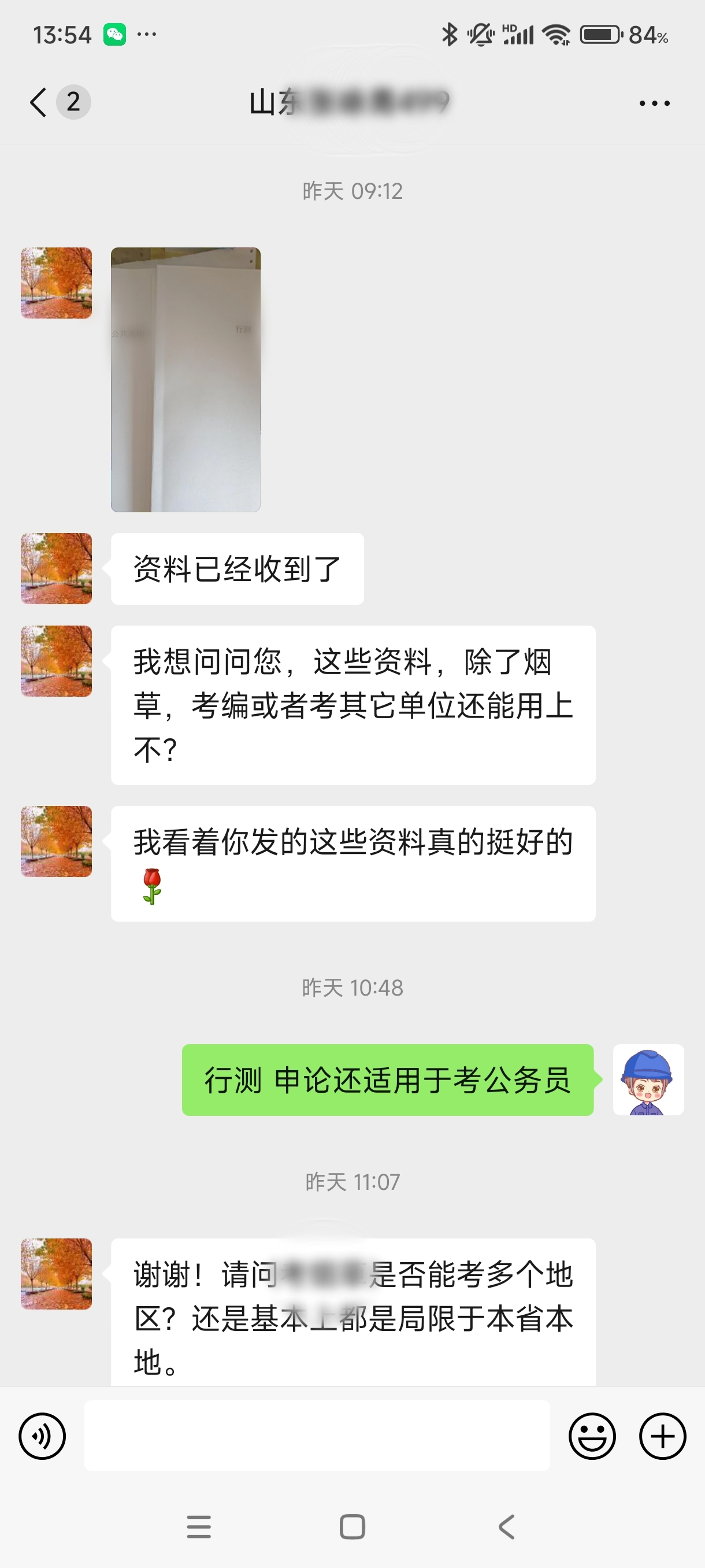

学员评价

推荐阅读: